作者:中國醫藥大學 護理系 張佑嘉 助理教授

圖表密密麻麻,讓我曾一度卻步。

還記得在攻讀博士班的那段日子,對於「統合分析(Meta-analysis)」這個詞,我的心情總是糾結又矛盾。

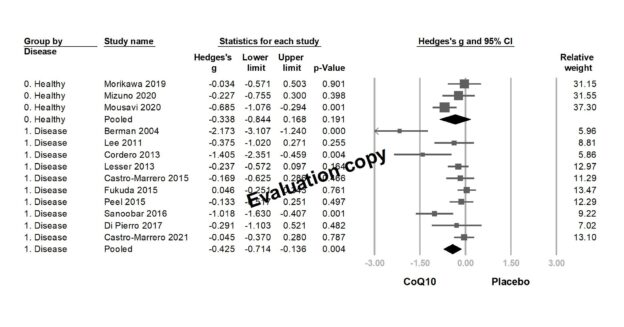

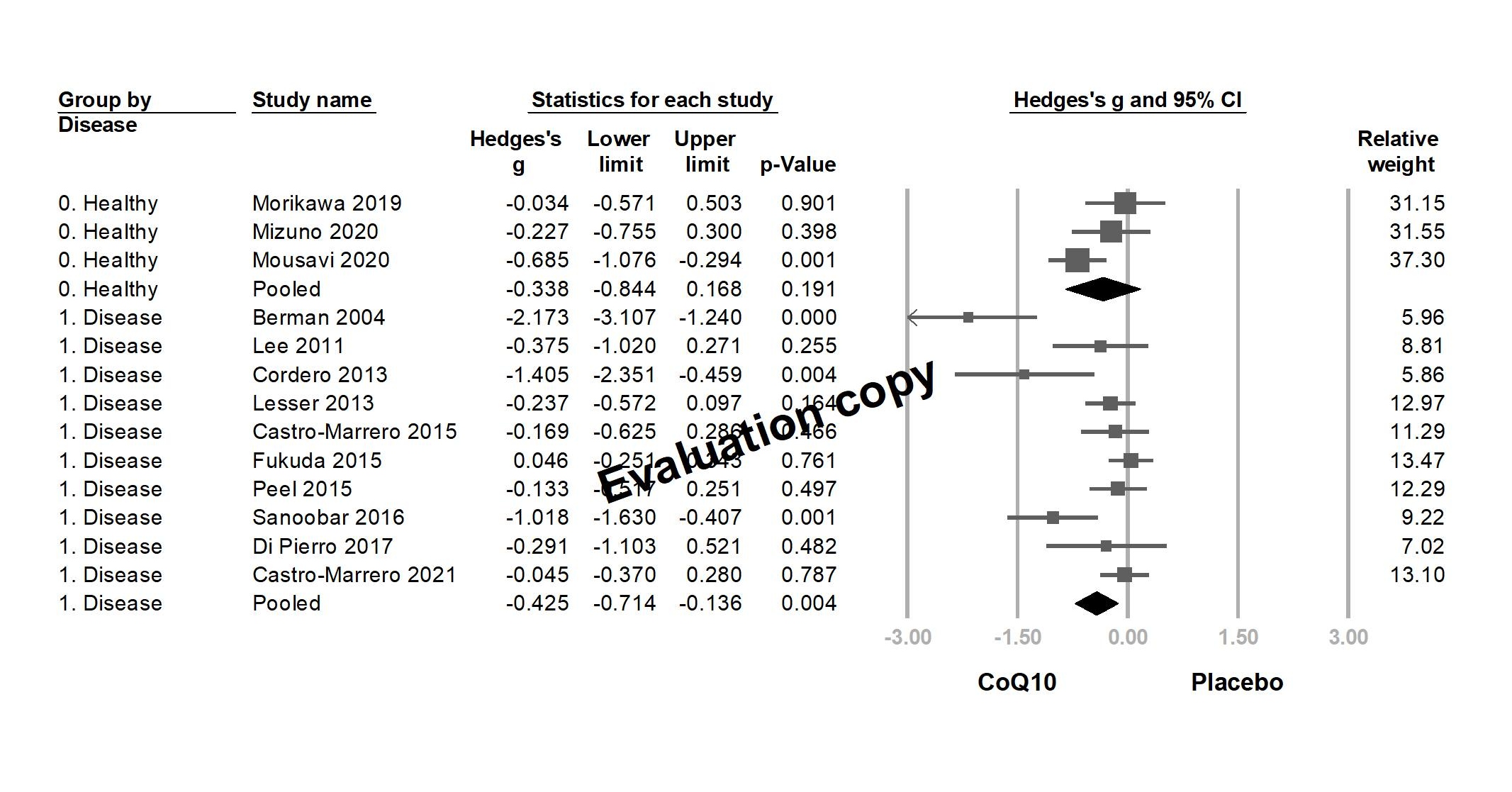

一方面被它的力量深深吸引,因為能夠集結來自世界各地的研究數據,運用嚴謹的方法彙整出極具說服力的結論;但另一方面,當我翻開相關文獻時,那一張張密密麻麻的圖表、林林總總的統計術語,卻讓我忍不住心頭驚驚,彷彿踏入了一座高牆環繞的知識禁地。

什麼森林圖(Forest Plot)、漏斗圖(Funnel Plot)、異質性檢定……對我來說都像是高深的黑魔法,讓人又敬又怕。