Original article x 73

原創論文連續三個月維持在 60 篇以上, 11 月(60 篇)、12 月(64 篇)平均每天至少都有兩位學員發表!

作者:名間國中 輔導處 曾琮諭 老師

我參加了在台中舉辦的《統合分析工作坊》。以前對系統性回顧與統合分析(Meta-analysis)的印象總停留在理論層面,覺得它就是把一堆研究湊在一起強化證據力,但對於具體要怎麼動手做、會遇到什麼坑,其實心裡很虛。這場實作導向的課程,剛好填補了我這塊空白,幫我的學術研究路打下更穩的基礎。

作者:臺中榮總 核醫 龔瑞英 醫事放射師

松本大洋在《乒乓》中寫道:「有天賦的人,打不贏努力的人;努力的人,打不贏有天賦又努力的人;有天賦又努力的人,打不贏比他更有天賦又努力的人。」

現實確實如此,身邊永遠有更厲害的人。但我選擇誠實面對自己:我沒有天賦,所以盡力當個努力的人,只要對得起自己就好。我的目標是像《三月的獅子》裡的島田八段,「樸實地累積實力,長成一棵能承受風雨的堅固大樹」。這是我面對生活與工作的態度。

作者:中國醫藥大學附設醫院 鍾靜文 護理師

報名這場工作坊前,我內心其實非常糾結。我對統計一竅不通,研究所學過的內容早還給老師,臨床護理工作中也從未接觸過統合分析。眼看畢業年限將近,論文壓力排山倒海而來,我甚至一度想過要放棄。

後來決定嘗試統合分析,原因很單純:它不需要 IRB 審查,也不用臨床收案,理論上能在短時間內完成研究。但我必須坦承,當時我對自己的題目是否合適,完全沒把握。

作者:台中榮總 復健科 李宜衡 醫師

這是一個關於「補位」卻意外獲得「寶藏」的故事。

上週六,我原先並無計畫參加新思惟的《統合分析工作坊》,因科內醫師臨時有事,我才因緣際會接手名額。坦白說,雖久聞新思惟在醫學研究教育界的盛名,但我心中仍有一絲懷疑:短短一天的課程,真能讓對統合分析一知半解的人,轉變為能獨立產出的研究者嗎?

然而整天下來,我必須承認,這份盛名確實其來有自。這不只是一堂統計課,更是一場關於學術生存與自我突破的心理建設。

「新手如我,統合分析似乎還是一個滿大的挑戰,但照著手冊慢慢來,還是完成了足以投稿的圖片,謝謝新思惟的課程,每次上課都覺得收穫很多。」

「給一個新的論文發表模式,過去都需要做實驗驗証。今天上完課,論文發表應該可以減少所需要的時間。」

2025 年校友發表原創論文,每 5 篇就有 1 篇是統合類文章!

對年輕研究者來說,Meta-analysis 就像是學術界的入門利器。沒有 IRB 的繁瑣流程,也不用煩惱收案難題,只要利用臨床工作之外的空檔,就能一步步累積實力、快速交出成果。統合分析是許多人踏進學術圈的最佳起跑點。新手無資源起步,學會統合和網絡統合最快!

從新手到能獨立完成研究,《統合分析工作坊》幫你打好基礎、補齊關鍵技能,讓你的能力拼圖完整成型,研究路上更有競爭力。一年發表三篇,打造自己的學術產線!

如果你的研究是教育領域,或是屬於很難找到對照組的領域,但有盛行率的資料,也可以寫出統合分析論文喔!

學員的課後心得分享與推薦,讓許多無資源起步的非醫療專業人士也來參與課程:

對網絡統合分析、內科系研究、外科系研究、個案報告等文體,以及想要走向國際有興趣的,我們也有相對應的課程。主題不同,內容一樣豐富優質,一樣都有大量校友產出成績。

覺得新思惟課程,都特別好吸收,為什麼簡報跟演講可以做到這樣呢?關於簡報設計,歡迎參考我們的兩種簡報工作坊。

自己的臨床做得很好,研究也發展不錯,但網路上的存在感卻形同透明?期待在這個時代生存得更好,讓自己的專業和成績被看見,網路個人品牌可以幫助你!

課後卡關不用再怕無人能問,新思惟推出每週一次蔡校長的 Office hour,提供課程校友線上諮詢,陪著學員走完成功發表的最後一哩路!

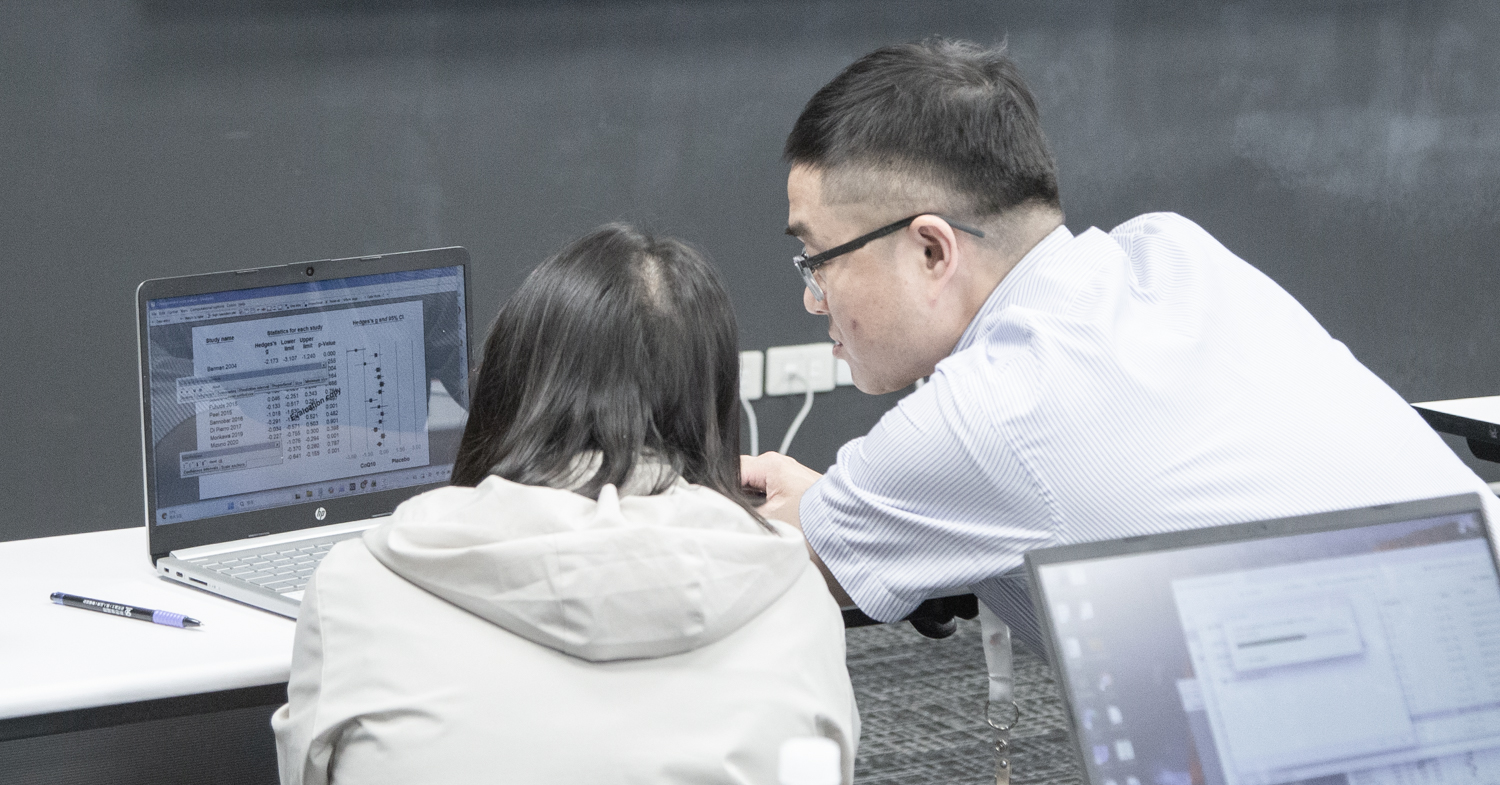

以下,一起回顧當天熱情學習的照片記錄。