曾秉濤醫師為專業精神科醫師與統合分析專家,在診所執業期間持續精進研究,並發表上百篇 SCI 論文,除了推動醫學進步外,也為自家診所的醫療服務,提供實證支持。

現職

- 元景耳鼻喉科神經科診所 主治醫師

學歷

- 臺灣大學 醫學系 學士(2009 年畢)

- 中山大學 生物醫學研究所 博士(2022 年畢)

經歷

- 臺大醫院 教學部 實習醫師

- 高雄長庚紀念醫院 精神科 住院醫師

- 慈惠醫院 精神部 主治醫師

- 文信診所 精神科 主治醫師

- 臺灣精神科與統合分析領域頂尖排名作者

- 臺灣臨床失智症學會 最佳論文獎

- 臺灣成癮學會 傑出論文獎

- 臺灣生物精神醫學會 保羅楊森研究論文獎

相關連結

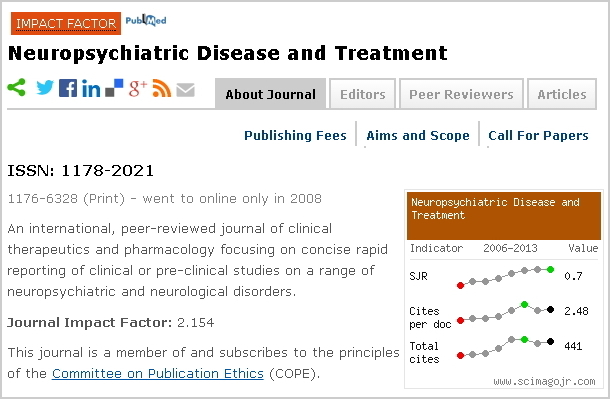

- PubMed 完整著作列表

- Google Scholar 頁面,並有即時 h-index 與 i10 資訊。

- 曾秉濤醫師論文發表快訊與心得整理

- 元景診所整理 曾秉濤醫師博士殊榮

活動內容