作者:匿名

當實證護理成為職場必備能力

醫學中心及醫學院校都在推實證醫學還有醫策會的比賽,就可知其重要性,若臨床醫護人員不認識、不做初步了解就會被淘汰。護理學會也在推行「實證護理」,進而發展臨床指引,真的是一大工程,對於臨床護理人員而言是極大挑戰與壓力。

壓力來自於,許多技術或照護都找不太到文獻,要不就是要參與研究,礙於研究經費來源等因素,讓臨床護理人員沒什麼動力。忙碌的臨床工作還要被逼著寫報告,尤其是醫學中心醫師升等、護理人員行政績效,所有技術或 SOP 都要證據佐證。

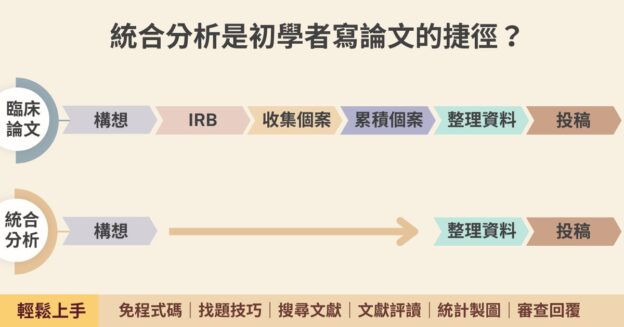

實證醫學、實證護理在臨床上如同一隻巨獸,不斷無情地啃食醫護人員的生命。要升等、晉升快,就要靠寫出不錯的統合分析的文章(拍手)!