文章介紹

阿茲海默症,目前並沒有很好的診斷生物標記,其中一個可能的候選,是 D-serine,但目前的文獻結果並不一致,張醫師團隊預計將既有的研究統合起來,取得現況結論。

收入了 7 個研究,共 1186 個患者,結果發現,阿茲海默症患者,不管在腦脊液或血中的 D-serine 濃度都比較高,而且濃度越高,患者的 MMSE 越低,呈現負相關。表示這的確是一個潛在可能的生物標記。

未來,或許能以更大型的研究,探討準確率、長期預後,甚至嘗試看看是否能有臨床實用性方面設計研究。

恭喜張醫師!

阿茲海默症,目前並沒有很好的診斷生物標記,其中一個可能的候選,是 D-serine,但目前的文獻結果並不一致,張醫師團隊預計將既有的研究統合起來,取得現況結論。

收入了 7 個研究,共 1186 個患者,結果發現,阿茲海默症患者,不管在腦脊液或血中的 D-serine 濃度都比較高,而且濃度越高,患者的 MMSE 越低,呈現負相關。表示這的確是一個潛在可能的生物標記。

未來,或許能以更大型的研究,探討準確率、長期預後,甚至嘗試看看是否能有臨床實用性方面設計研究。

恭喜張醫師!

過去,食道癌的標準治療,為食道切除術,不過隨著醫療進步,我們對疾病的理解較多之後,對於表淺的食道癌,發展出了內視鏡黏膜下剝離術 ESD,不拿掉全段食道,只作癌症周邊切除,似乎也能得到不錯的效果。不過,究竟內視鏡黏膜下剝離術,長期預後如何呢?跟傳統的手術切除相比,又如何呢?這是葉人豪醫師團隊有興趣想要知道的。

共收入了 21 個回溯性研究,3796 位患者,其中包括 5 個比較內視鏡黏膜下剝離術與傳統手術的比較研究。

ESD 整體來說,五年後之總存活率為 87.3%、疾病存活率 97.7%、無復發存活率 85.1%。局部復發的比例為 1.8%,轉移則為 3.3%。

ESD 與傳統手術相比,總存活率、疾病存活率與無復發存活率,都沒有顯著差異。不過,ESD 的術後副作用明顯較少(19.8% vs 44.0%)。

作者總結,表淺的食道鱗狀上皮癌,應該優先考慮施作 ESD。

文章中,從 Figure 1 開始,有多張圖表都運用工作坊上課所學,有效且清楚地呈現,相當不錯。

在自己熟悉的領域,找到大家都有興趣,但卻還沒有人作的題目,快速的分析並發表,是很務實且有意義的研究策略。

恭喜葉醫師!

作者:台北榮總 胸腔部 睡眠中心 曾俊賢 醫事檢驗師

「統合分析」,一個之前完全不知道的名詞,也沒聽過週邊的人提起,一開始甚至以為它只是一個單純的統計方法,或是統計軟體。

記得第一次看到它是在新思惟的 Facebook 上,Facebook 在短暫的時間內,常跳出相關介紹文章,這個對我來說非常陌生的名詞,真的吸引了我的注意,在稍微對它一知半解後,準備要報名時,沒想到當時的《統合分析工作坊》梯次竟然額滿了,只好苦苦等待下次開課的機會了。等再看到這個梯次的開班資訊時,便馬上報了這次課程。

上課時,經由老師精闢的解說,讓我對於統合分析的認知從零到有。一個可能不用送審,或是只要簡易審核 IRB 的研究論文,是第一個吸引我的目光的地方。看到周圍的先進醫師們,為了送審 IRB 來來回回花費了許多的時間與心力,就讓我心生畏懼。再來是只要單兵就可以完成,對於我這個總是夜間上班生活的人來說,似乎是個不錯的選擇與方向。

作者:台南市立醫院 胸腔內科 陳長宏 主任

從事臨床工作已許多年,每次拿到了統合分析的文獻,通常只會看 abstract 裡的 conclusion,其他圖表大概只會看小正方形搭配短線在那邊移來移去,或是小圓圈在一個三角形裡面跑來跑去,抑或是一堆紅黃綠的馬賽克,meta-analysis 對我來說大概就只是這樣,只要照著 conclusion 裡面講的做就好了!

壓根沒想過自己能不能寫出這種文章,但畢竟現實殘酷,雖說在臨床工作上已有一碗飯可以吃,但是老闆還是想把你碗裡的飯慢慢挖走,讓你做更多的工作,而前輩們沉溺在「過往我們如何如何」的榮光中說教。如果有 paper 發表,不僅飯會被挖的少一點,也可以不用太鳥前輩(但還是要畢恭畢敬啦)。

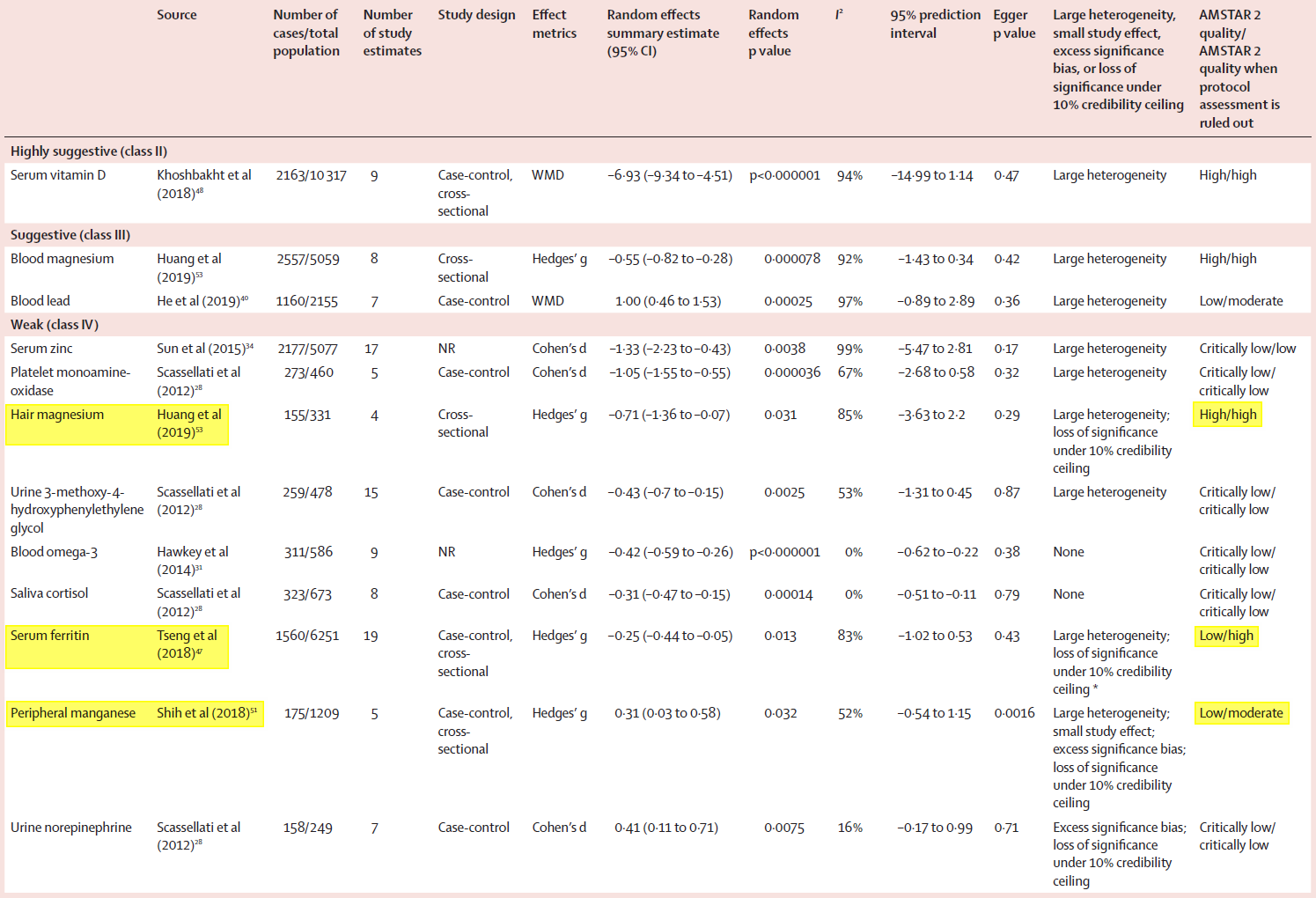

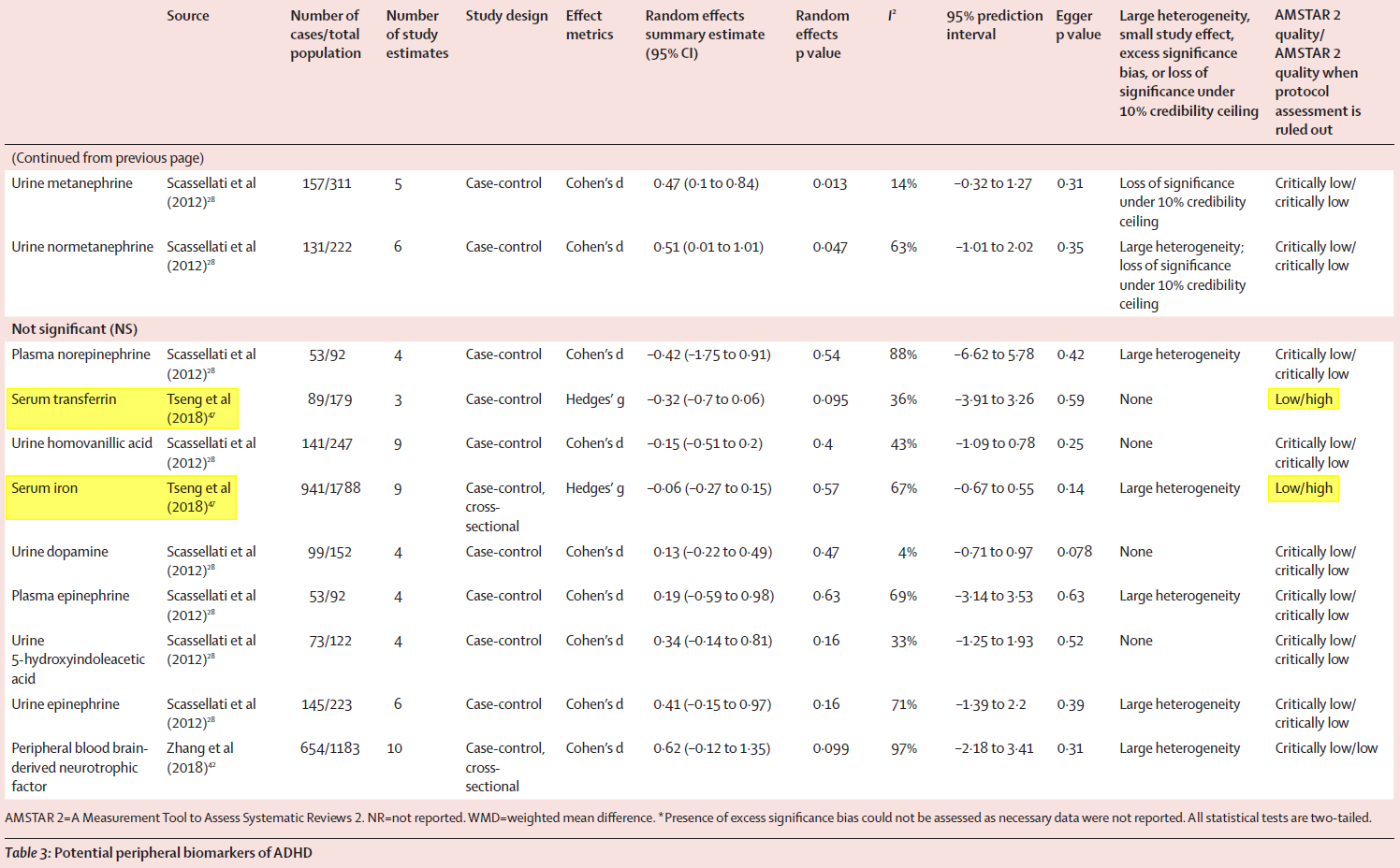

頂尖期刊 The Lancet Psychiatry,是 impact factor 高達 16.209 的精神科殿堂級雜誌。在 2020 年 11 月號,刊登了一篇由韓國延世大學為主,與各國頂尖統合分析學者共同合作的傘狀回顧。

傘狀回顧,未來可能會是比統合分析實證等級更高一層的回顧,通常探討一個主題,然後將這個主題的所有統合分析做整理,評估其品質與最終結果,並給出根據已有文獻的現況報告,並為未來研究指引方向。

這篇傘狀回顧,探討的主題是,ADHD 患者的環境危險因子、環境保護因子,以及周邊生物標記。研究的總結是,ADHD 與媽媽孕前肥胖、子癇前症、高血壓、乙醯胺酚(普拿疼類藥物)抽菸,以及孩童期異位性疾病有關,不過其中部分因素可能被家庭與基因干擾,是未來進一步釐清的方向。

重要的是,在這篇傘型回顧中,所評價的眾多統合分析文章,新思惟國際統合分析工作坊的兩位校友,以及講師,所撰寫的共三篇統合分析,都獲得相當高的評價。

這三篇文章,分別由黃郁惠醫師、許君豪醫師、曾秉濤醫師擔任第一作者,共因不同的評估項目,被評價了 5 次,所使用的評價工具,為 AMSTAR 2。

從表格中可見,多數的文章都只得到 critially low 的評價,但三位校友,都至少拿到 low 以上,其中黃郁惠醫師的論文更拿到 high 的高度評價。

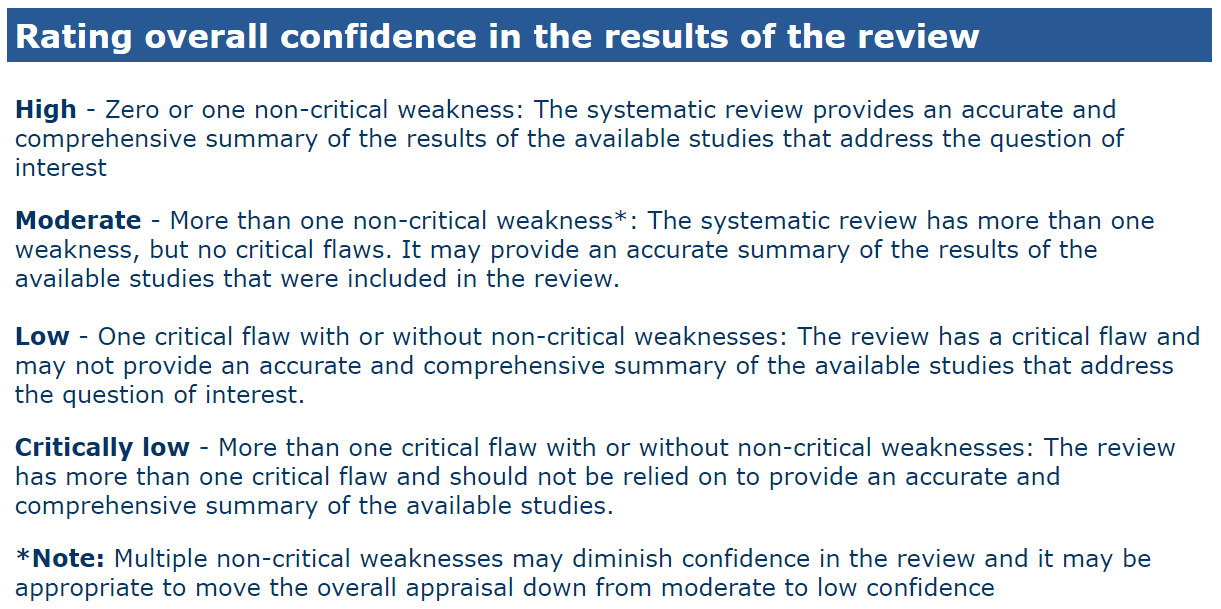

AMSTAR 2 是評價統合分析研究品質的量表,其評分項目相當詳細,包括文章如何搜尋、策略是否完成、排除是否精確、重複研究或重複族群的檢查、統合時的統計嚴謹度、對異質性的檢驗與呈現、利益揭露等等。根據符合程度,給予 high / moderate / low / critically low 的評價。而且評價相當嚴格,例如只要有一個關鍵缺點,就只能拿到 low,兩個關鍵缺點,就只能 critially low 了。

有興趣的朋友,可以看看下方的連結,以及圖片。日後在自己寫作統合分析時,也可根據其內容,仔細檢驗自己的統合分析品質,並加以提升。

黃郁惠醫師的論文,是關於鎂元素與 ADHD 的統合分析。許君豪醫師的論文,則是關於錳元素與 ADHD 的統合分析。而曾秉濤醫師的論文,則是關於血液鐵與 ADHD 的統合分析。

能被世界頂尖團隊登在頂尖期刊的頂級實證文獻引用,並在仔細審視下,獲得高評價,是相當不容易的事情,表示工作坊的課程內容、講師與校友,都有相當不錯的水準!

恭喜黃醫師、許醫師、曾醫師!