這次是一位 PGY 同學詢問了許多投稿細節問題,對於校友們應該蠻有幫助,資深校友們也能理解目前 PGY 的真實狀況與內心的各種考量,一併整理供各位參考。

問:老師您好,我是前年有參加您研究工作坊的醫學生,也很幸運在今年 PGY 時,成功投出屬於自己第一篇!參加課程真是正確的決定🙏 這次想在 Office hour 請問的問題比較多,請多包涵。明年十月 apply。

首先是,有一篇新文章寫完了,但我必須承認自己也知道這篇比較是臨床意義不那麼大的作品,有點是為了寫而寫,這種情況下如果投 2-3 分左右的傳統期刊屢屢碰壁(已經兩個失敗了),老師會建議花點小錢投 OA 但至少有分數的期刊,還是乾脆投非 SCI 的期刊?或是老師認為只要是完整的作品,至少都能投到有 SCI 的期刊,只是需要多點耐心呢?

答:(蔡依橙)

連續被兩本傳統期刊拒絕,並不一定要對自己的稿件失去信心,這主要的問題是,現在全世界的稿件持續增加,傳統期刊的刊登量會被紙本篇幅限制,如果他最近「已經接受但還沒有刊出」的稿件,都已經排隊超過一年了,現在再接受新稿件的比例,就會變得非常非常低,不代表你的稿件是不好的。

為寫而寫的稿件,在科學研究界其實並不少見,但只要你有做出一些原創性的整理,事實上都是有價值的。只是可能目前這個價值連你自己都沒有發現。(發現者覺得沒用,但後來的人發現有其大用,事實上科學史上這樣的事情不少喔!)所以只要是方法學沒有明顯錯誤,都值得持續投稿。

不過,因為同學目前剩下大約一年就要應徵,應徵的時候你必須提出書面審查,也就是自己的履歷,我個人會建議你還是投稿到跟你這個主題相關領域的 OA 期刊,盡快刊出,讓自己的出版列表稍微豐富一點,這樣在應徵的時候會比較有內容給人家看。

問:刊登在 OA 期刊是不是比刊登在傳統期刊,給人的印象差一點?

答:(蔡依橙)

如果以同樣是 SCI 期刊刊登,分數也差不多,次專科領域知名的傳統期刊,當然會比 OA 期刊看起來更被這個行業所肯定。但問題是,同學你剩下一年,而且是一個領域新進者,你的文章要能夠刊登在次專科領域頂尖期刊的機會,並不是非常高,而且你投稿傳統期刊之後,有可能 editor 卡三個月,reviewer 審六個月後被退稿。你接下來再投稿出去,萬一又被卡一次,應徵前這篇就沒得用了。

問題就在於,你的應徵是有時間限制的,所以我會建議落袋為安,能登一篇是一篇。有論文絕對是大於沒論文,有很多論文也絕對是大於只有一篇。

能夠刊登出來,人家就能從網路上去檢視你的寫作實力,但說自己稿件都投稿出去到很好的期刊,這沒什麼說服力。就像是說,我現在投稿三篇到 NEJM 去,但這能說服你,我真的是 NEJM 等級的學者嗎?應該不行。

問:請問是不是 OA 期刊,在面試的短短時間,看得出來嗎?

答:(蔡依橙)

OA 期刊會不會被面試官認出,這事情很難說。但我覺得預設是「會」比較好,雖然不用主動提,但也不要嘗試隱瞞。

如果你所投稿的是那些很有名的 OA 期刊,例如說 PLOS ONE、Scientific Reports、Journal of Clinical Medicine、Cancers 這些出名的,當然大家一看就知道。但事實上有非常多的 OA 期刊,你光從名字並不容易知道他是 OA 的。而且,每一個面試官對於學術雜誌的認識程度並不一定一致,這個問題真的很難說。

如果老師在面談的時候挑戰你,為什麼都是投 OA?你可以明說:「報告老師,因為我學術起步得晚,但我真的很希望能夠在應徵的時候有些學術記錄,表達我對這個領域的興趣,所以我選擇儘快先刊登,讓這些文字都放在網路上,如果老師們希望檢視內容,都可以很快速地看的到。而我同時也有兩篇投稿到傳統期刊,目前正在審查中,只是已經三個月跟五個月了,還沒有消息。希望之後有消息時能再跟各位老師報告。」這樣回答,就很不錯。

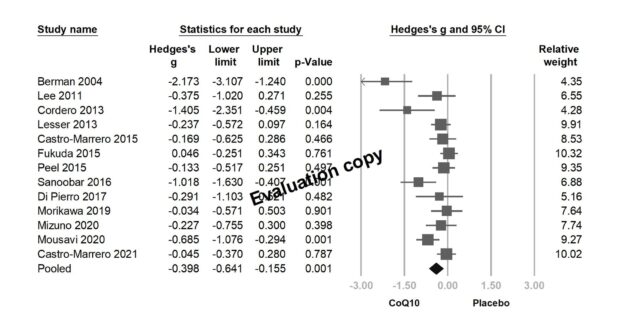

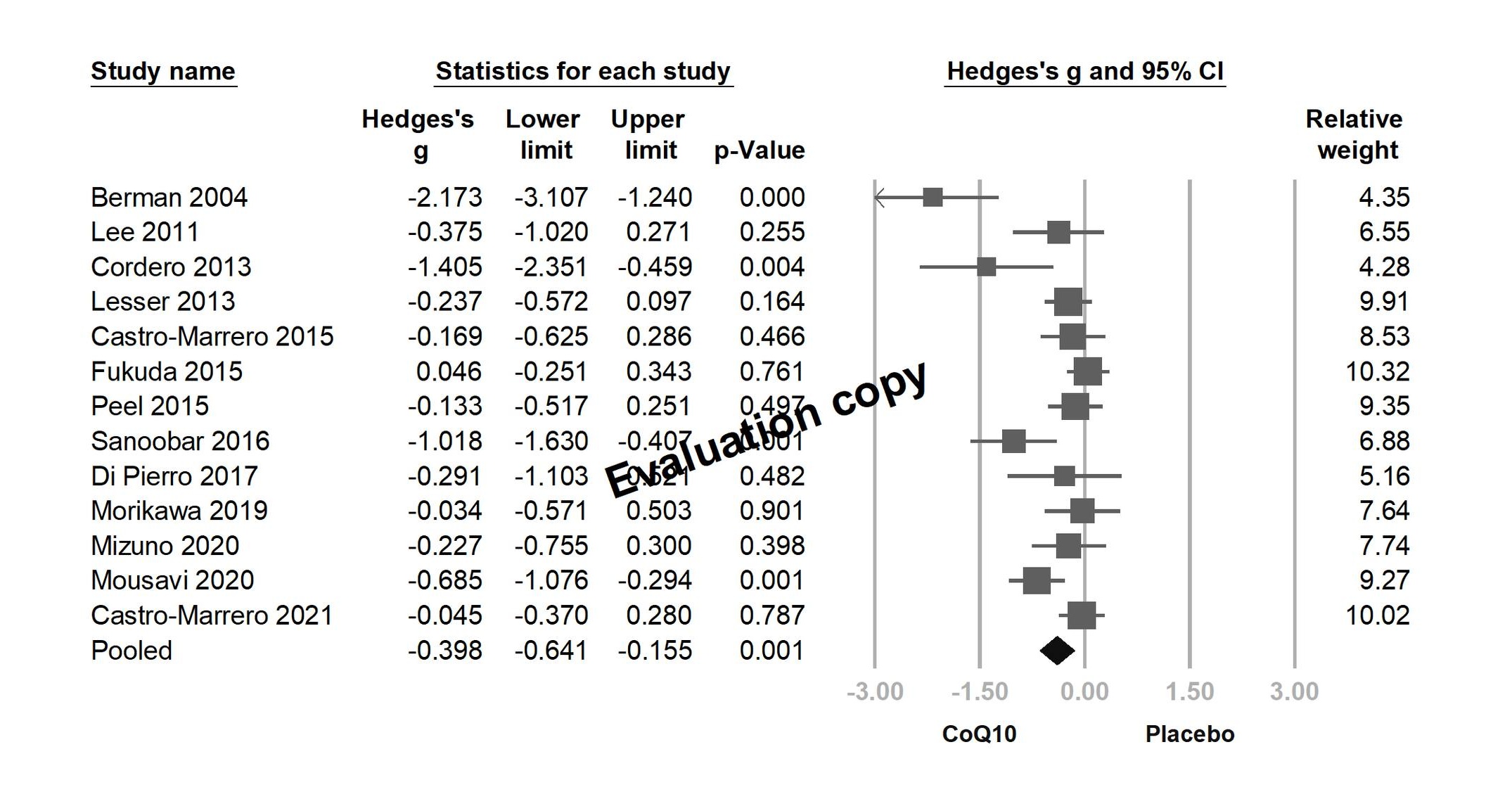

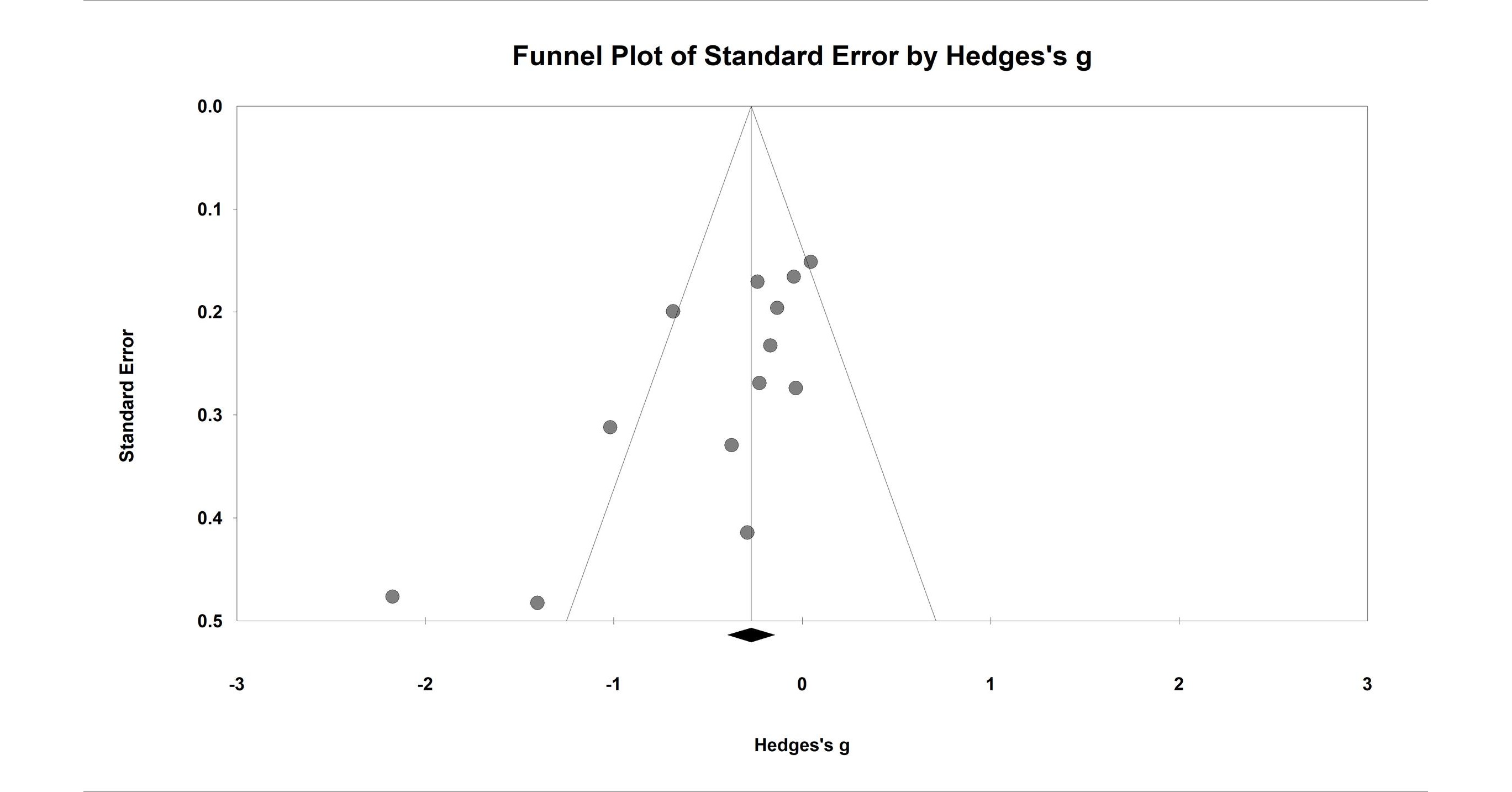

問:老師有看過學生寫好統合分析,怎麼投都上不了的例子嗎?即使把標準放低到只要是 SCI 就好。

答:(蔡依橙)

事實上有 SCI 就已經是很高的標準了,甚至以 PGY 來說,名字能在 PubMed 上被看見都已經很了不起。

以統合分析來說,如果你的研究方法沒錯而且沒有致命缺陷的話,一定可以找到地方刊登。但就像我之前說的,PGY 應徵住院醫師是有明確截止日期的。一定可以找到地方刊登,不代表一定可以在你要應徵之前被登出來。所以我個人認為,嘗試傳統期刊的時候,最好留很長的緩衝時間,否則到時候會無法應變。

問:請問要怎麼知道雜誌審稿的時間,以便讓投稿效率最佳化呢?我有一篇,他網頁寫 1.9 weeks,但光是 submission to journal 就一個月了!雖然我知道好像很難知道,還是想聽聽看老師的經驗。

答:(蔡依橙)

這個問題剛好前一陣子我們有分享過,同學可以找找之前的文章跟影片。在這裡簡短重新介紹一下。

傳統期刊現在有個很不好的習慣,就是他們會在網頁上寫說自己的審查時間很短,但這種寫兩周的,他可能平均審閱時間都是三個月,只是每審一篇,他就會 desk rejection 其他五篇。所以十二週的審閱期,配上 5 篇當天退稿,平均起來就會變成兩週。

有的期刊更壞,在網頁上寫的數字就只是用數字鍵打一打,期刊處理在疫情後明顯變慢,也沒有繼續更新數據,這種情況也非常多。畢竟他沒有動機持續更新最新但不好看的數字給你看啊,數字小,看起來快,稿件就多,為什麼不?有人質疑時,就說網頁忘了維護即可。

我認為最可靠的是,看看期刊的全文 PDF 中,作者投稿的日期跟最後刊出的日期。這個日期是最能反映真實狀態的。你如果仔細看這些傳統期刊,會發現,即使網頁說審閱平均只要兩周的期刊,投稿到刊出也通常是半年以上,一年多、兩年以上的也有。

如果期刊網頁沒有寫任何資訊,全文 PDF 也沒有寫投稿到刊出的這些詳細時間的話,我建議,這本雜誌就不要試了,他沒有寫,就是因為數字不好看,或者是他們根本不在意這個時間是長是短。

傳統期刊社有太多稿件可以挑,而且雜誌社經營要先服務傳統學會,他們其實沒有太多的動力去讓國際研究者尤其是初學研究者得到很快速的服務。

問:請問以 apply 住院醫師的角度,老師您認為 SSCI 跟 SCI 是同等級的嗎?還是 SCI 仍然比較好?

答:(蔡依橙)

我先說政治正確的回答,SSCI 的前面兩個 S 就是 social science 的意思。SCI 通常處理的是自然科學領域,而 SSCI 處理的是社會科學領域。兩種領域所著重的方向不同,研究法也通常不同,不能夠直接比較。很難說哪一個等級比較高,哪一個等級比較低。請同學可以自行根據需求評估。

但我知道,這個政治正確的回答不是你想聽到的。

實際上,在醫療界的看法還是有一點差別,如果你仔細看一些同時有 SSCI 跟 SCI 的雜誌,他們共享同一個 impact factor,但在 SSCI 的排名裡面通常會排得比較前面,在 SCI 則會稍微比較後面一點,這表示 SCI 的期刊,高分期刊多很多。

而絕大多數醫院學校在認定的時候,都是以 SCI 為主,偶爾才有 SSCI 的特別規定,所以在申請住院醫師的時候,除非你所應徵的科別有濃厚的社會科學風格,否則應該都是以 SCI 為主的。

問:我目前有一篇非 OA 的 SCI 刊登了,請問這會改變老師前面的回答嗎?

答:(蔡依橙)

同學的意思應該是說:老師,我有一篇了,是不是足夠了,不用再快速累積,而可以慢慢去傳統期刊磨?

但我不這麼認為,有三篇當然比一篇好,有五篇也比三篇好。尤其,這些文章有明顯的脈絡,表示你對應徵的目標科別有廣泛且深入的好奇心。

如果一個高中生,說他對數學很有興趣,但他只參加過一種數學競賽,成績不錯。另一個高中生,一樣說自己數學很有興趣,參加過國內外五種數學競賽,也都有不錯成績,然後他還可以跟你分享各種數學競賽的特色以及有趣的地方。你要選一個對數學有積極熱愛的孩子,會選誰?

從面試官的角度來看,就是這樣的差異。

當然,人好相處,對臨床工作負責,這是所有醫院對住院醫師的核心標準。只是當這些特質每個人都努力展現時,在重視論文的科部,就是會去比論文發表、系列脈絡。因為日後升等助理教授、副教授甚至教授,也都是這樣審查的。

上課就送 Office Hour