研究的道路上,最難的往往是開始的第一步。許多初學者對統合分析感到陌生或遙不可及,但新思惟的《統合分析工作坊》正是為了解決這個問題而設計的。課程從找題目、文獻搜尋到撰寫與投稿,每一步都以系統化且實戰導向的方式進行教學,幫助初學者跨越起步的最大門檻。

Meta-analysis 的魅力就在於它簡單而強大:不需要 IRB、不用收案,僅需一台連網電腦就能完成。學員們經常回饋,課程後能快速掌握,從搜尋文獻到製作統計圖表的一整套流程,輕鬆跨過學術寫作的第一階,讓後續的研究過程更順利。

統合分析可以應用的範圍非常廣。事實上,新思惟的《統合分析工作坊》吸引了來自各行各業的學員,包括社會科學、教育、人文等背景的研究者,例如今天上課的學員,也有心理諮商所 碩士生、運動科學研究所 博士生等,他們在課程中學習的不僅是如何搜尋文獻和製作統合投稿圖表,更重要的是掌握了系統化的研究方法,將 Meta-analysis 的技術靈活應用到自己的領域。

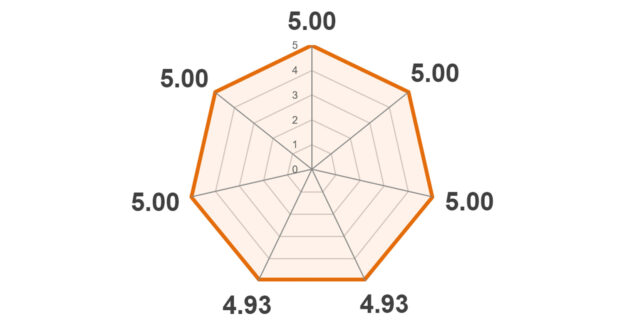

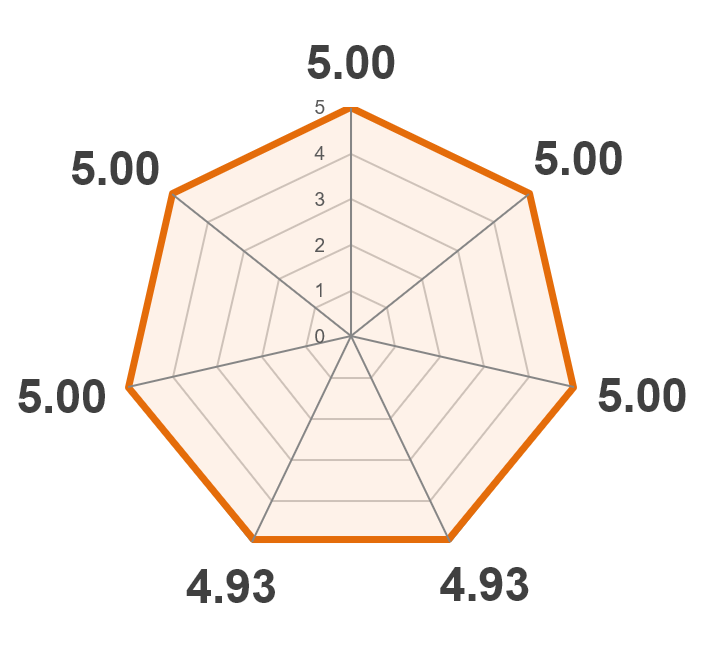

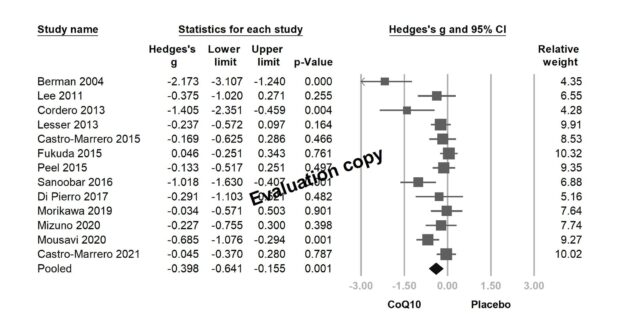

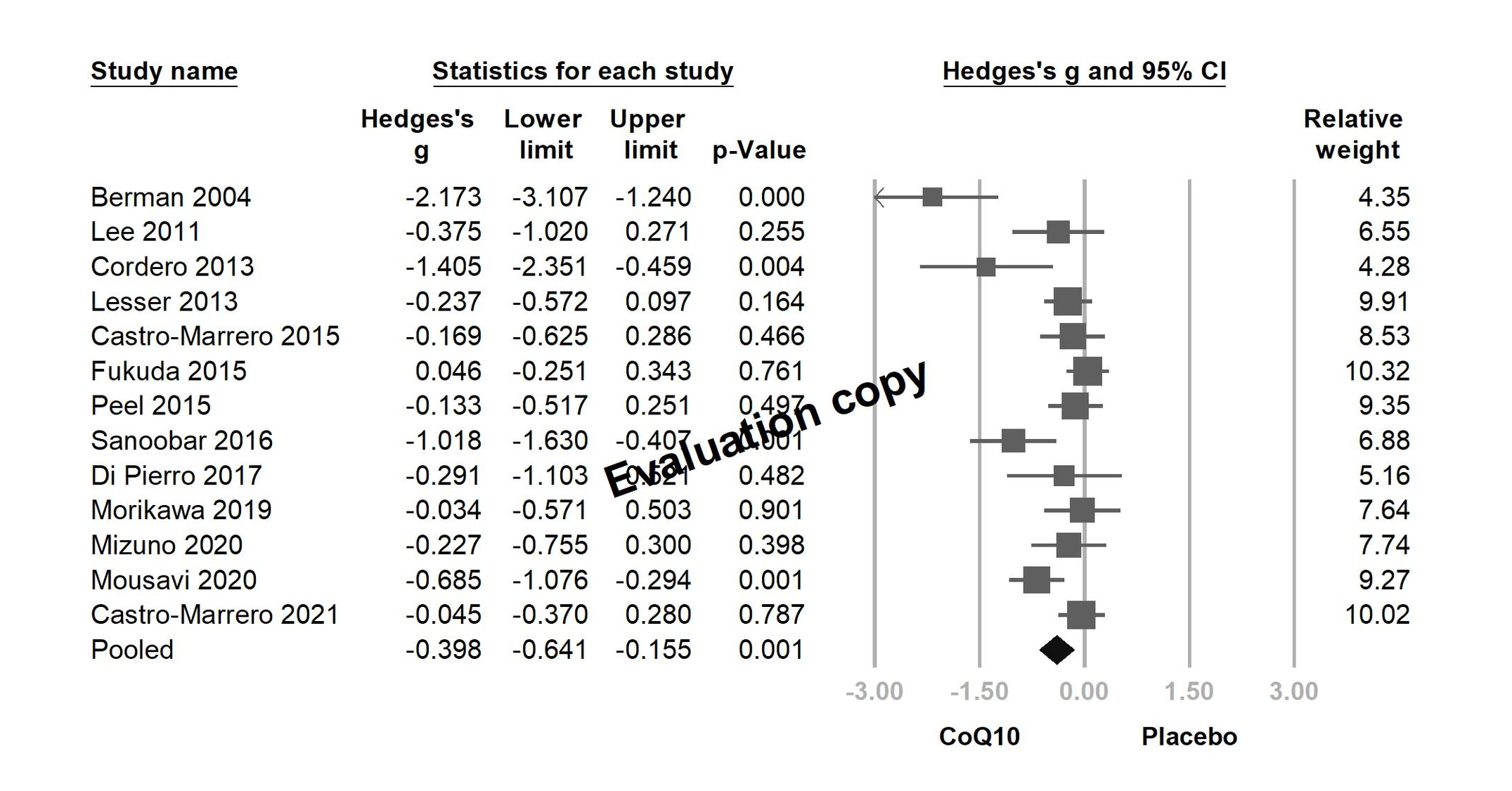

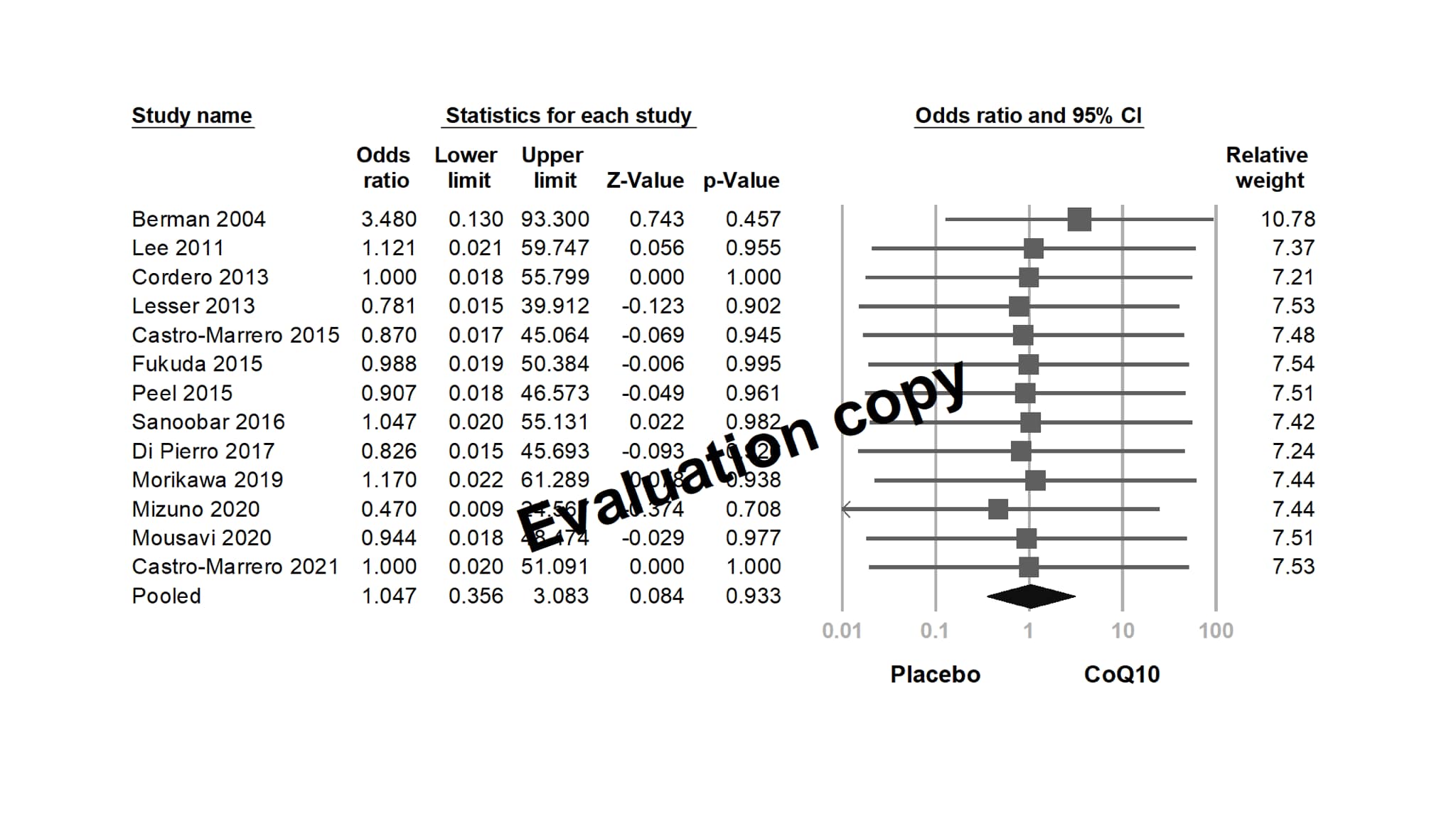

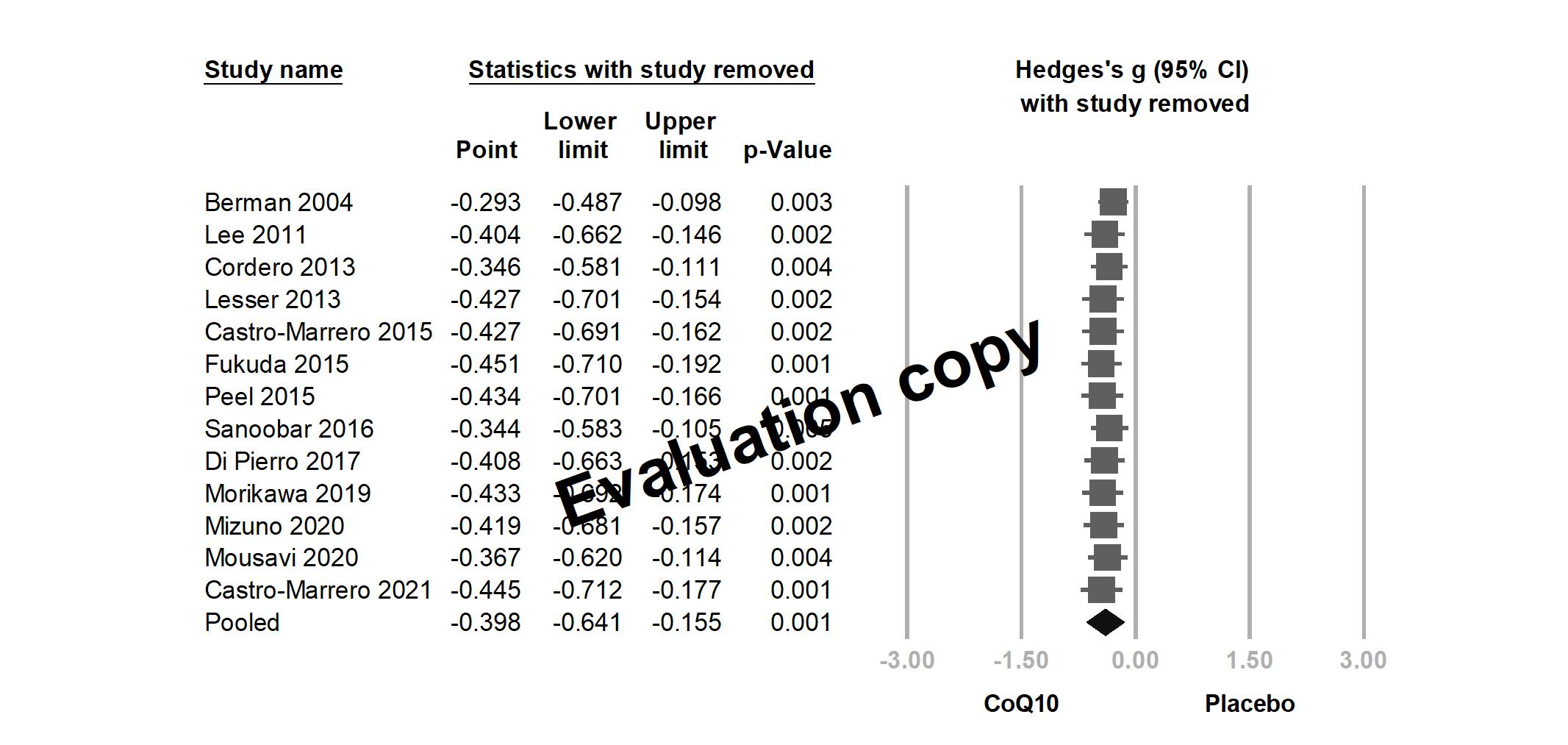

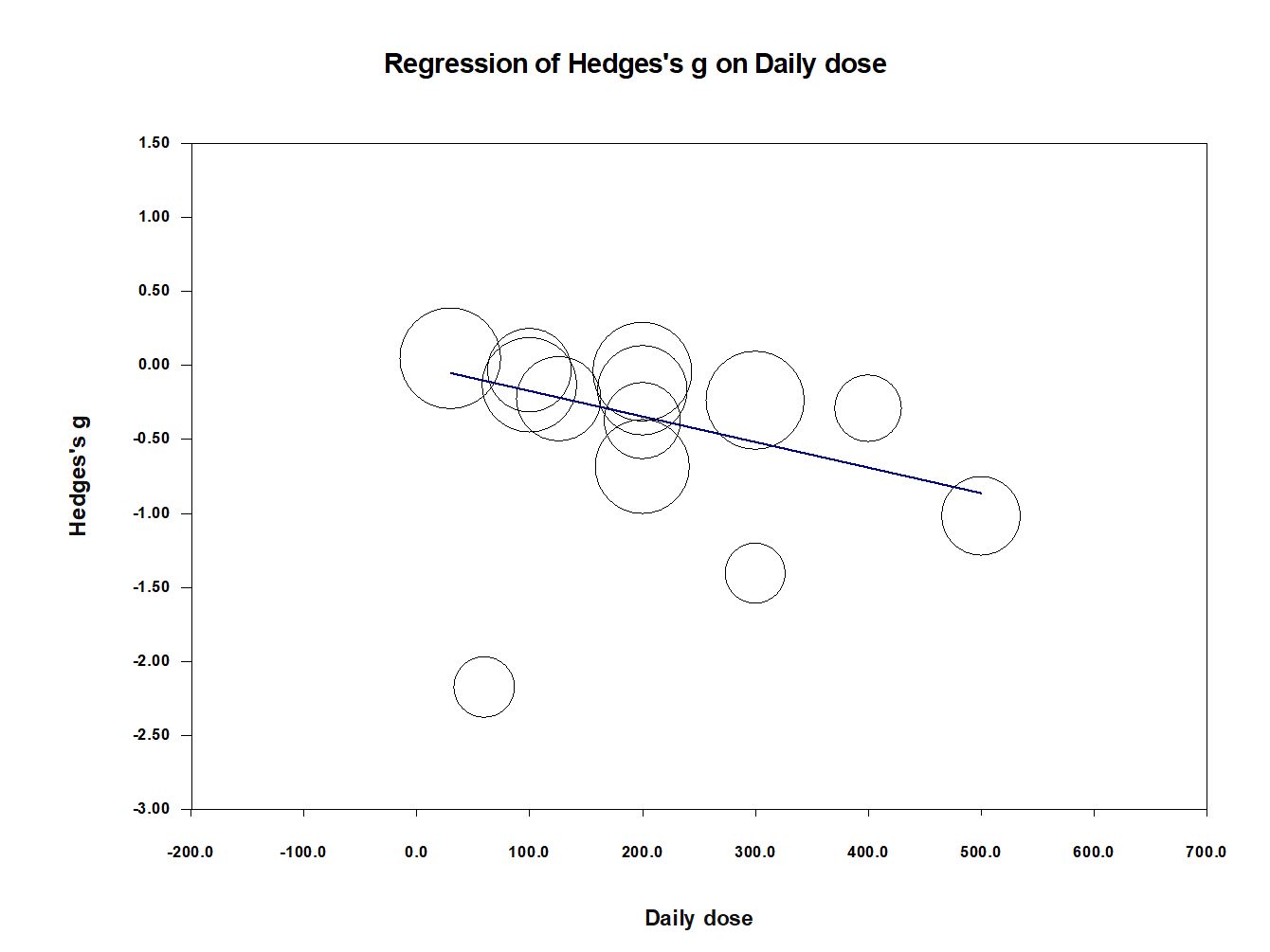

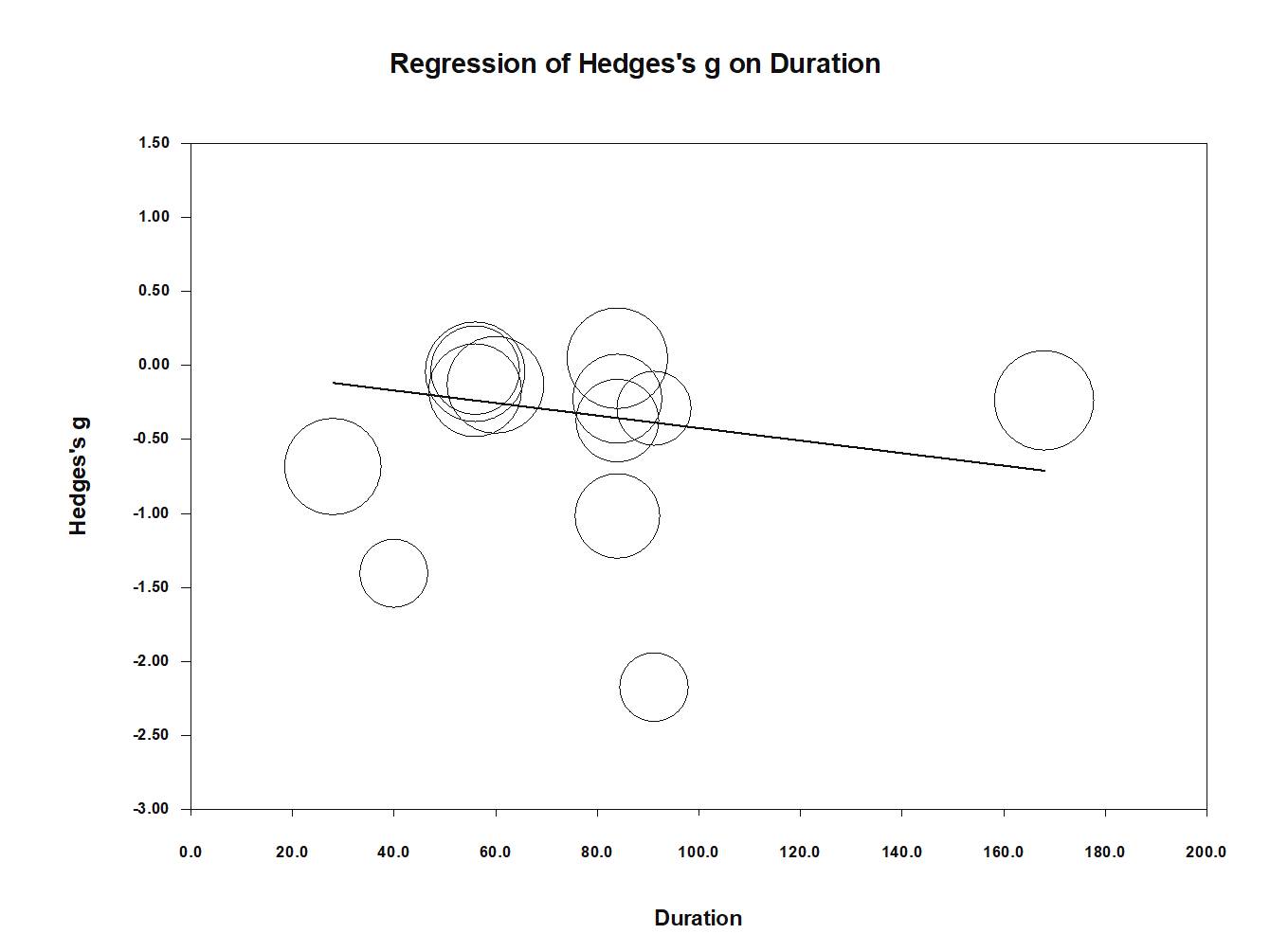

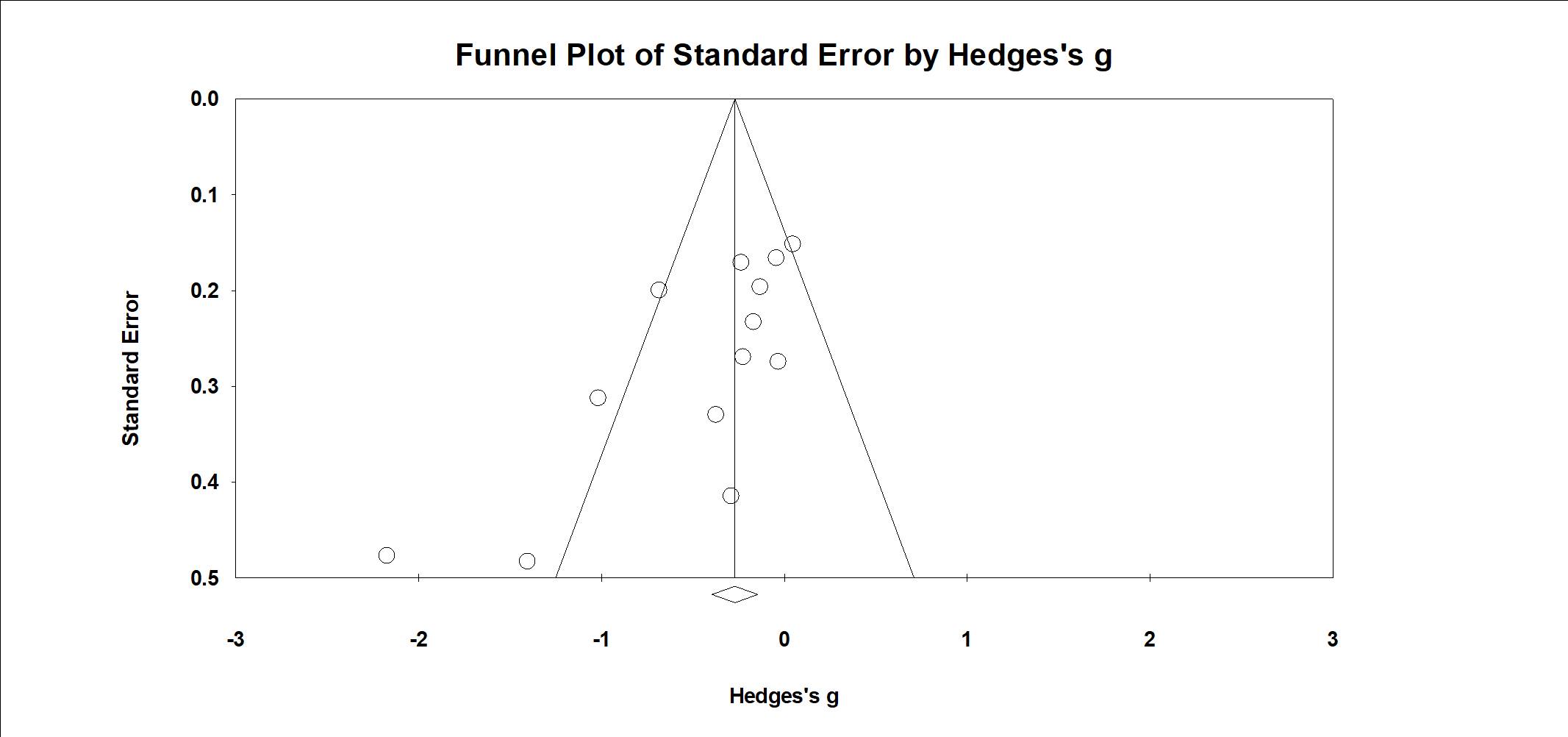

課後也常有朋友跟我們說,統合分析工作坊最大的特色是,讓「技術門檻」變得不再那麼可怕。像是利用 CMA 軟體製作 forest plot 和 funnel plot,這些看似高深的圖表,經過講師與助教們的引導後,竟然能在短短的中午實作時間內完成,對未來的研究之路充滿信心。

「教學流程(包括從未使用過軟體的學員)設計非常流暢有效率,也提高學員的信心。最驚艷的是,有研究的問題,也可以在課程中提出,得到個人化的回答。」

這幾年,課後成功發表的醫學生、中醫師、藥師、護理師、放射師、營養師、物理治療師越來越多了!除了課程本身的用心規劃,新思惟更打造了論述基礎,課後仍能透過線上 Office Hour 獲得支援,解決投稿與 reviewer 周旋等實際疑難。在長遠的學術路上,協助各位培養出可複製的成功發表模式,讓研究之路行之更快、更久,讓統合不再是難事。

- 更快發表研究,統合分析是這個時代的機會窗口!(陳鋭溢 醫師)

- 新手也能辦到!一年發表三篇,打造自己的學術產線。(林龍暉 物理治療師)

- 上過其他統合課程也曾質疑過新思惟,但這次我真的成功發表了!(宋建美 副主任)

- 從第一次被 accept 的驚喜,到現在論文一篇接著一篇。(林庭伃 醫師)

- 新手如我,課後半年,發表第一篇統合分析。(黃政凱 放射師)

- 論文量產,三年不晚。(吳政彥 營養師)

對網絡統合分析、內科系研究、外科系研究、個案報告等文體,以及想要走向國際有興趣的,我們也有相對應的課程。主題不同,內容一樣豐富優質,一樣都有大量校友產出成績。

覺得新思惟課程,都特別好吸收,為什麼簡報跟演講可以做到這樣呢?關於簡報設計,歡迎參考我們的兩種簡報工作坊。

自己的臨床做得很好,研究也發展不錯,但網路上的存在感卻形同透明?期待在這個時代生存得更好,讓自己的專業和成績被看見,網路個人品牌可以幫助你!

課後卡關不用再怕無人能問,新思惟推出全新服務,每週一次蔡校長的 Office hour,提供課程校友線上諮詢,陪著學員走完成功發表的最後一哩路!

以下,一起回顧當天熱情學習的照片記錄。

最新活動