作者:匿名

之前從一些醫界同業得知新思惟的課程,私下瞭解參加過的學員評價普遍不錯。來參加前也先上新思惟網站瀏覽課程介紹,初步評估應該有我需要的課程,唯獨《統合分析工作坊》這門沒有認識的人可分享親身經驗,但這門又是我一直想學的,因此決定對自己好一點,選好日期就報名了。

因需要「長途跋涉」到台北,前一晚擔心錯過清早的車班就失眠了,本來很擔心會體力不支而打瞌睡,沒想到我竟然完全沒有分神,甚至連坐姿都非常端正,當然還是偶爾會來個美女托腮(大誤)。

作者:匿名

之前從一些醫界同業得知新思惟的課程,私下瞭解參加過的學員評價普遍不錯。來參加前也先上新思惟網站瀏覽課程介紹,初步評估應該有我需要的課程,唯獨《統合分析工作坊》這門沒有認識的人可分享親身經驗,但這門又是我一直想學的,因此決定對自己好一點,選好日期就報名了。

因需要「長途跋涉」到台北,前一晚擔心錯過清早的車班就失眠了,本來很擔心會體力不支而打瞌睡,沒想到我竟然完全沒有分神,甚至連坐姿都非常端正,當然還是偶爾會來個美女托腮(大誤)。

作者:匿名

Wet lab 要生出 data,扣除掉基本的實驗室花費及人事成本,最少也要花 1-2 年的時間,才能收集到足夠的資訊寫成一篇原著論文。

統合分析,就我看來是一個發表原著論文的捷徑。

作者:高雄榮總 骨科部 姚智國 醫師

從新思惟國際的第一場課程開始,就一直關注到現在,看到參加過課程的前輩課後心得分享幾乎都是一面倒的好評,想說總有一天一定要朝聖一次。

而年輕醫師的困境就如校長及前輩們所說,case 量或資源不夠是多少會遇到的事情,如果想要在學術上有所表現,勢必要尋找破口。這時候忽然看到《統合分析工作坊》的出現,加上科內前輩的邀約,立馬手刀刷卡,期望在茫茫未知的學術生涯中找到一盞明燈。

雖然本人有發表過一篇 original article,但是對於 meta-analysis 的了解實在是像角質層一樣的膚淺,在參加課程之前非常害怕學費就像丟進小林尊胃裡的食物一樣,不但吸收不了,還像大便一樣什麼都留不住的排掉。

作者:匿名

這是我第一次上新思惟的課程,之所以下定決心來參加一個我認為收費在平均以上的課程,其實心中有一個疑問,這門課真的值得投資嗎?

但看到學弟們似乎以收集「新思惟馬克杯」為樂,更讓我想了解一下這個所費不貲的課程到底能帶給我什麼?所以當看到這個吸引我的課程《統合分析工作坊》不自主被心中的小惡魔一步步引導拿出信用卡刷下去,生怕又因為課程秒殺而錯失了上課的機會。

為什麼選擇統合分析?當初讀研究所時,指導教授要我寫的論文是以健保資料庫結合統合分析當作論文題目,但當我遍搜 PubMed,卻找不到我要比較的三個疾病一起做的統合分析,只好硬著頭皮跟教授說我沒有辦法做 meta-analysis 完成論文下半段(後來才知道,三個疾病要一起統合有其困難度,差一點被指導教授呼攏)

但也讓我更想要了解 meta-analysis 這個讓教授在耳邊碎念一年的學問到底是什麼?

作者:小港醫院 肝膽胃腸內科 梁博程 醫師

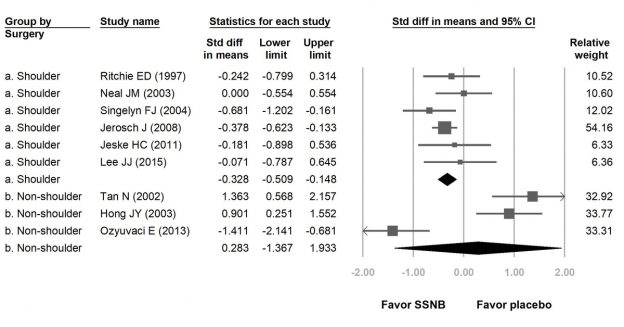

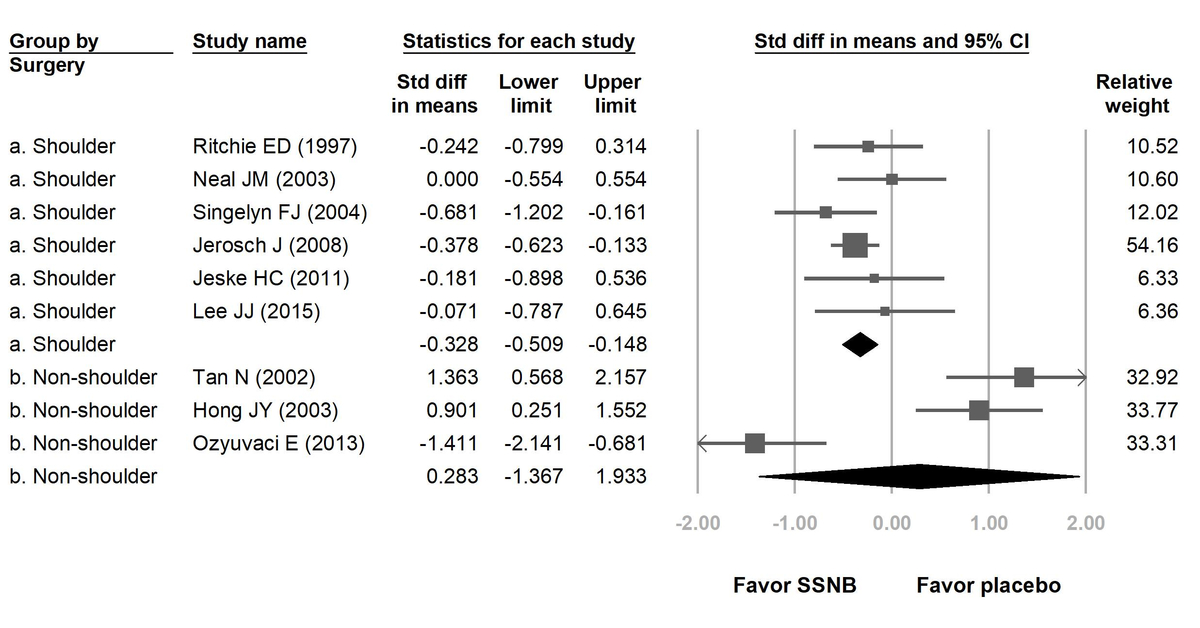

這是我第二次參加新思惟的課程,參加的原因主要是科內的研究方向,最近有打算納入 meta-analysis,也有請統計老師上課,不過可能是我資質駑鈍,聽得霧沙沙,看到森林圖就感覺我自己好像誤入叢林的小白兔,完全摸不著頭緒。

上網搜尋了一下,沒想到蔡校長早就嗅到先機,在一年前已開設工作坊。於是我再次痛心地繳了學費,當日早晨 5:30 起床,趕上 6:15 分的高鐵,這班是慢鐵,所以各站都停,但剛好讓我有足夠時間預習今天課程。

打開筆電,Dropbox 上已經有一份數天前新思惟寄給我們的課前 Q&A,一邊閱讀一邊不禁讚嘆同學們的問題都相當切中要點,大家真的都是有備而來,也讓我充滿躍躍欲試的心情,一天的課程原來從高鐵就已開始!

這梯次的互動實作時間,可能是有史以來全班舉手最踴躍的一次,每一位同學對自己的要求都很高,會去注意到自己的作品與範例有何不同,並努力找出調整的介面與方式。我們的講師與助教也很榮幸能在這段時間協助各位,實際在各位的電腦搞定這些細節。

上傳的作品,每份都很不錯,最後,就是根據「誰犯的錯比較少」以及「誰的作品讓 reviewer 這樣滑過去,不會有什麼意見」的兩個標準,來評選。

在介紹得獎的姚智國醫師與魏君卉醫師作品前,我們一樣先來看看,那些差點得獎的作品,有哪些常見的細節,可以建議。